树是常用的数据结构之一,种类很多比如二叉树,二叉查找树,平衡二叉树,红黑树,B 树,B+树等,本身就是一种递归结构

什么是树?

树是我们计算机中非常重要的一种数据结构,同时使用树这种数据结构,可以描述现实生活中的很多事物,例如家谱、单位的组织架构、等等。

在计算机科学中,树是一种抽象数据类型(ADT)或是实现这种抽象数据类型的数据结构,用来模拟具有树状结构性质的数据集合。它是由 n(n>0)个有限节点组成一个具有层次关系的集合。把它叫做“树”是因为它看起来像一棵倒挂的树,也就是说它是根朝上,而叶朝下的。它具有以下的特点:

- 每个节点都只有有限个子节点或无子节点;

- 没有父节点的节点称为根节点;

- 每一个非根节点有且只有一个父节点;

- 除了根节点外,每个子节点可以分为多个不相交的子树;

- 树里面没有环路(cycle)

术语

- 节点的度:一个节点含有的子树的个数称为该节点的度;

- 树的度:一棵树中,最大的节点度称为树的度;

- 叶节点或终端节点:度为零的节点;

- 非终端节点或分支节点:度不为零的节点;

- 父亲节点或父节点:若一个节点含有子节点,则这个节点称为其子节点的父节点;

- 孩子节点或子节点:一个节点含有的子树的根节点称为该节点的子节点;

- 兄弟节点:具有相同父节点的节点互称为兄弟节点;

- 节点的层次:从根开始定义起,根为第 1 层,根的子节点为第 2 层,以此类推;

- 深度:对于任意节点 n,n 的深度为从根到 n 的唯一路径长,根的深度为 0;

- 高度:对于任意节点 n,n 的高度为从 n 到一片树叶的最长路径长,所有树叶的高度为 0;

- 堂兄弟节点:父节点在同一层的节点互为堂兄弟;

- 节点的祖先:从根到该节点所经分支上的所有节点;

- 子孙:以某节点为根的子树中任一节点都称为该节点的子孙。

- 森林:由 m(m>=0)棵互不相交的树的集合称为森林;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

| A (根节点)

/ \

B C

/ \ \

D E F

/ / \

G H I (叶节点)

/ \

J K (叶节点)

- A是根节点,没有父节点

- B是A的子节点,A是B的父节点

- B和C是兄弟节点(具有相同父节点A)

- G是叶节点(度为0)

- B是非终端节点(度不为0,度为2)

- 从A到K的路径长度为3,K的深度为3

- 树的度为2(B节点的度最大)

- B的度为2(有两个子节点D和E)

- 整个结构是一个有序树(子节点有左右顺序)

|

这个图示展示了以下树的基本概念:

- 根节点:A 节点,整棵树的起始点

- 父节点与子节点关系:如 A 是 B 和 C 的父节点,B 和 C 是 A 的子节点

- 兄弟节点:B 和 C 具有相同的父节点 A,所以它们是兄弟节点

- 叶节点:G、H、I、J、K 这些没有子节点的节点

- 内部节点:A、B、C、D、E、F 这些有子节点的节点

- 节点的度:B 的度为 2(有两个子节点),G 的度为 2(有两个子节点)

- 树的度:整棵树的最大节点度,这里是 2

- 路径与深度:从根节点 A 到任意节点的路径,如 A->B->D->G 的路径长度为 3

树的种类

有序/无序:

- 无序树:树中任意节点的子节点之间没有顺序关系,这种树称为无序树,也称为自由树。

- 有序树/搜索树/查找树:树中任意节点的子节点之间有顺序关系,这种树称为有序树。即树的所有节点按照一定的顺序排列,这样进行插入、删除、查找时效率就会非常高

平衡/不平衡:

节点的分叉情况:

- 等叉树:是每个节点的键值个数都相同、子节点个数也都相同

- 二叉树:每个节点最多含有两个子树的树称为二叉树;

- 完全二叉树:除了第 d 层外,其它各层的节点数目均已达最大值,且第 d 层所有节点从左向右连续地紧密排列,这样的二叉树被称为完全二叉树;

- 平衡二叉树、AVL 树:当且仅当任何节点的两棵子树的高度差不大于 1 的二叉树;

- 排序二叉树:也称二叉查找树、二叉搜索树、有序二叉树;

- 霍夫曼树:带权路径最短的二叉树称为哈夫曼树或最优二叉树;

- 多叉树

- 不等叉树:每个节点的键值个数不一定相同、子节点个数也不一定相同

- B 树:对不等叉树的节点键值数和插入、删除逻辑添加一些特殊的要求,使其能达到绝对平衡的效果。B 树全称 Balance Tree。如果某个 B 树上所有节点的分叉数最大值是 m,则把这个 B 数叫做 m 阶 B 树。

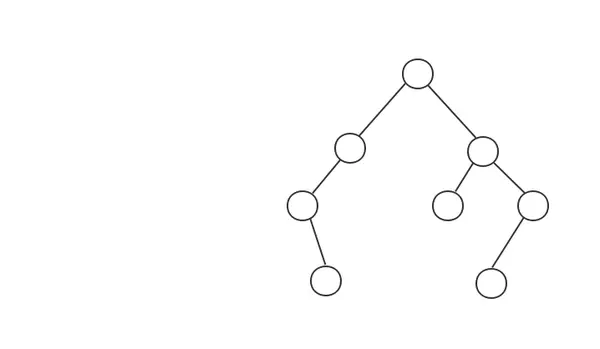

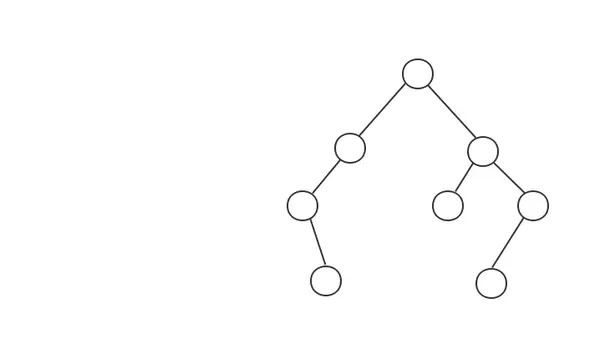

二叉树

二叉树就像它的名字一样,每个元素最多有两个节点,分别称为左节点和右节点。当然并不是每个元素都需要有两个节点,有的可能只有左节点,有的可能只有右节点。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| A (根节点)

/ \

B C

/ \ \

D E F

/ / \

G H I (叶节点)

/ \

J K (叶节点)

|

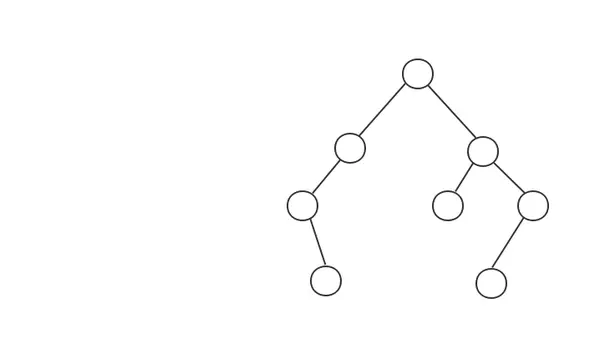

基于树的存储模式的不同,为了更好的利用存储空间,二叉树又分为完全二叉树和非完全二叉树:

「完全二叉树」:叶子节点都在最底下两层,最后一层的叶子节点都靠左排列,并且除了最后一层,其他层的节点个数都要达到最大

1、完全二叉树

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

| A (根节点)

/ \

B C

/ \ \

D E F

/ / \

G H I (叶节点)

/ \

J K (叶节点)

完全二叉树的顺序存储

数组索引: [0][1][2][3][4][5][6][7][8]

存储内容: [1][2][3][4][5][6][7][8][9]

|

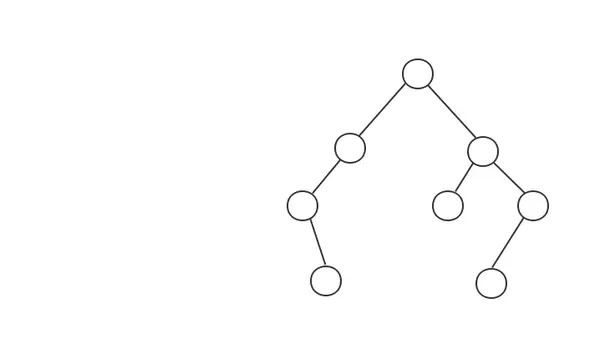

2、非完全二叉树

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

| 1

/ \

2 3

/ \

4 5

/ / \

6 7 8

/

9

非完全二叉树的顺序存储

数组索引: [0][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]

存储内容: [1][2][3][4][ ][ ][5][6][ ][ ][ ][ ][ ][7][8][ ][ ][ ][9]

存在大量空位,造成空间浪费

|

二叉树的存储模式

二叉树的存储模式有两种,一种是基于指针或者引用的二叉链式存储法,一种是基于数组的顺序存储法

二叉链式存储法

链式存储法相对比较简单,理解起来也非常容易,每一个节点都有三个字段,一个字段存储着该节点的值,另外两个字段存储着左右节点的引用。我们顺着跟字节就可以很轻松的把整棵树串起来

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

| 链式存储法结构示意图:

节点A

/ \

↓ ↓

节点B 节点C

/ \ / \

↓ ↓ ↓ ↓

... ... ... ...

每个节点的内存结构:

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐

│ data │ left │ right │

│ (节点值) │ (左子节点) │ (右子节点) │

└─────────────┴─────────────┴─────────────┘

↓ ↓ ↓

节点值 指向左子树 指向右子树

的指针 的指针

|

链式存储法的 C 语言实现:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

| #include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

typedef struct TreeNode {

int data;

struct TreeNode* left;

struct TreeNode* right;

} TreeNode;

TreeNode* createNode(int data) {

TreeNode* newNode = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode));

newNode->data = data;

newNode->left = NULL;

newNode->right = NULL;

return newNode;

}

TreeNode* buildSampleTree() {

TreeNode* root = createNode(1);

root->left = createNode(2);

root->right = createNode(3);

root->left->left = createNode(4);

root->left->right = createNode(5);

return root;

}

void freeTree(TreeNode* root) {

if (root == NULL) {

return;

}

freeTree(root->left);

freeTree(root->right);

free(root);

}

void demonstrateStorageMethods() {

printf("=== 二叉树两种存储方式演示 ===\n");

printf("\n1. 链式存储法:\n");

TreeNode* linkedTree = buildSampleTree();

printf("前序遍历结果: ");

preOrderLinked(linkedTree);

printf("\n");

freeTree(linkedTree);

printf("\n2. 顺序存储法:\n");

buildCompleteBinaryTree();

printArrayTree();

printf("前序遍历结果: ");

preOrderArray(0);

printf("\n");

}

int main() {

demonstrateStorageMethods();

return 0;

}

|

顺序存储法

顺序存储法是基于数组实现的,数组是一段有序的内存空间,如果我们把跟节点的坐标定位i=1,左节点就是 2 i = 2,右节点 2 i+ 1 = 3,以此类推,每个节点都这么算,然后就将树转化成数组了,反过来,按照这种规则我们也能将数组转化成一棵树。

于是在这里我们就能发现一个问题:如果这是一颗不平衡的二叉树是不是会造成大量的空间浪费?这就是为什么需要分完全二叉树和非完全二叉树,分别来看看这两种树基于数组的存储模式。

顺序存储法的 C 语言实现:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

| #include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define MAX_TREE_SIZE 100

int treeArray[MAX_TREE_SIZE];

int treeSize = 0;

void initTreeArray() {

for (int i = 0; i < MAX_TREE_SIZE; i++) {

treeArray[i] = -1;

}

}

void insertNode(int index, int data) {

if (index >= MAX_TREE_SIZE) {

printf("数组越界\n");

return;

}

treeArray[index] = data;

if (index >= treeSize) {

treeSize = index + 1;

}

}

int getParentIndex(int index) {

if (index <= 0) return -1;

return (index - 1) / 2;

}

int getLeftChildIndex(int index) {

int leftIndex = 2 * index + 1;

return (leftIndex < MAX_TREE_SIZE) ? leftIndex : -1;

}

int getRightChildIndex(int index) {

int rightIndex = 2 * index + 2;

return (rightIndex < MAX_TREE_SIZE) ? rightIndex : -1;

}

void buildCompleteBinaryTree() {

initTreeArray();

insertNode(0, 1);

insertNode(1, 2);

insertNode(2, 3);

insertNode(3, 4);

insertNode(4, 5);

}

void printArrayTree() {

printf("数组存储的二叉树: ");

for (int i = 0; i < treeSize; i++) {

if (treeArray[i] != -1) {

printf("%d ", treeArray[i]);

} else {

printf("NULL ");

}

}

printf("\n");

}

void preOrderArray(int index) {

if (index >= treeSize || treeArray[index] == -1) {

return;

}

printf("%d ", treeArray[index]);

preOrderArray(2 * index + 1);

preOrderArray(2 * index + 2);

}

void preOrderLinked(TreeNode* root) {

if (root == NULL) {

return;

}

printf("%d ", root->data);

preOrderLinked(root->left);

preOrderLinked(root->right);

}

|

对比两种存储方式:

链式存储法:

- 优点:灵活,不需要大片连续内存,插入删除节点方便

- 缺点:需要额外空间存储指针,遍历时需要多次内存跳转

顺序存储法:

- 优点:节省指针空间,访问节点速度快(通过数组下标直接访问)

- 缺点:对于非完全二叉树会造成空间浪费,插入删除节点复杂

完全二叉树顺序存储法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

| 完全二叉树结构:

1

/ \

2 3

/ \ / \

4 5 6 7

/

8

数组存储方式(索引从0开始):

索引: [0][1][2][3][4][5][6][7]

值: [1][2][3][4][5][6][7][8]

父子节点关系:

- 父节点索引为 i,则左子节点索引为 2*i+1,右子节点索引为 2*i+2

- 子节点索引为 j,则父节点索引为 (j-1)/2(整数除法)

具体对应关系:

- 节点1(索引0): 左子节点2(索引1), 右子节点3(索引2)

- 节点2(索引1): 左子节点4(索引3), 右子节点5(索引4)

- 节点3(索引2): 左子节点6(索引5), 右子节点7(索引6)

- 节点4(索引3): 左子节点8(索引7), 无右子节点

- 节点5-8(索引4-7): 均为叶节点,无子节点

|

非完全二叉树顺序存储法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

| 完全二叉树结构:

1

/ \

2 3

/ \ / \

4 5 6 7

/

8

数组存储方式(索引从0开始):

索引: [0][1][2][3][4][5][6][7]

值: [1][2][3][4][5][6][7][8]

父子节点关系:

- 父节点索引为 i,则左子节点索引为 2*i+1,右子节点索引为 2*i+2

- 子节点索引为 j,则父节点索引为 (j-1)/2(整数除法)

具体对应关系:

- 节点1(索引0): 左子节点2(索引1), 右子节点3(索引2)

- 节点2(索引1): 左子节点4(索引3), 右子节点5(索引4)

- 节点3(索引2): 左子节点6(索引5), 右子节点7(索引6)

- 节点4(索引3): 左子节点8(索引7), 无右子节点

- 节点5-8(索引4-7): 均为叶节点,无子节点

|

从图中将树转化成数组之后可以看出,完全二叉树用数组来存储只浪费了一个下标为 0 的存储空间,非完全二叉树则浪费了大量的空间。

「如果树为完全二叉树,用数组存储比链式存储节约空间,因为数组存储不需要存储左右节点的信息」

二叉树遍历

要了解二叉树的遍历,我们首先需要实例化出一颗二叉树,我们采用链式存储的方式来定义树,实例化树需要树的节点信息,用来存放该节点的信息,因为我们才用的是链式存储,所以我们的节点信息如下。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

|

#define MAX_TREE_SIZE 100

typedef struct

{

TElemType data;

int parent;

} PTNode;

typedef struct

{

PTNode nodes[MAX_TREE_SIZE];

int n;

} PTree;

typedef struct TreeNode {

int data;

struct TreeNode* left;

struct TreeNode* right;

} TreeNode;

|

- 使用

PTNode 结构体表示树的节点,包含:

data:存储节点数据(类型为 TElemType)parent:存储父节点在数组中的索引位置

- 使用

PTree 结构体表示整棵树,包含:

nodes:节点数组,最多可容纳 MAX_TREE_SIZE 个节点n:实际节点数量

定义完节点信息之后,我们就可以初始化一颗树啦,下面是初始化树的过程:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

| TreeNode* buildTree() {

TreeNode* t1 = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode));

TreeNode* t2 = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode));

TreeNode* t3 = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode));

TreeNode* t4 = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode));

TreeNode* t5 = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode));

TreeNode* t6 = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode));

TreeNode* t7 = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode));

TreeNode* t8 = (TreeNode\*)malloc(sizeof(TreeNode));

t1->data = 1;

t2->data = 2;

t3->data = 3;

t4->data = 4;

t5->data = 5;

t6->data = 6;

t7->data = 7;

t8->data = 8;

t1->left = t2;

t1->right = t3;

t2->left = t4;

t4->right = t7;

t3->left = t5;

t3->right = t6;

t6->left = t8;

t2->right = NULL;

t3->left = t5;

t3->right = t6;

t4->left = NULL;

t4->right = t7;

t5->left = NULL;

t5->right = NULL;

t6->left = t8;

t6->right = NULL;

t7->left = NULL;

t7->right = NULL;

t8->left = NULL;

t8->right = NULL;

return t1;

}

|

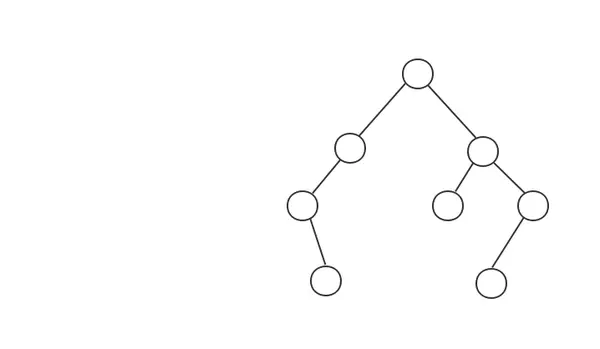

经过上面步骤之后,我们的树就长成下图所示的样子,数字代表该节点的值。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

| 构建的二叉树结构:

1

/ \

2 3

/ / \

4 5 6

\ /

7 8

t1->left = t2;

t1->right = t3;

t2->left = t4;

t4->right = t7;

t3->left = t5;

t3->right = t6;

t6->left = t8;

节点连接关系:

- 节点1是根节点,左子节点为2,右子节点为3

- 节点2的左子节点为4,右子节点为NULL

- 节点3的左子节点为5,右子节点为6

- 节点4的左子节点为NULL,右子节点为7

- 节点5的左子节点为NULL,右子节点为NULL

- 节点6的左子节点为8,右子节点为NULL

- 节点7和8都是叶节点,没有子节点

|

有了树之后,我们就可以对树进行遍历

二叉树的遍历有三种方式,前序遍历,中序遍历,后续遍历三种遍历方式,三种遍历方式与节点输出的顺序有关系

前序遍历

「前序遍历」:对于树中的任意节点来说,先打印这个节点,然后再打印它的左子树,最后打印它的右子树。

理解了前序遍历的概念和看完前序遍历执行流程动态图之后,你心里一定很想知道,在代码中如何怎么实现树的前序遍历?二叉树的遍历非常简单,一般都是采用递归的方式进行遍历,我们来看看前序遍历的代码:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

|

void preOrder(TreeNode\* root) {

if (root == NULL) {

return;

}

printf("%d ", root->data);

preOrder(root->left);

preOrder(root->right);

}

|

中序遍历

「中序遍历」:对于树中的任意节点来说,先打印它的左子树,然后再打印它本身,最后打印它的右子树。

跟前序遍历一样,我们来看看中序遍历的执行流程动态图。

中序遍历的代码:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

|

void inOrder(TreeNode\* root) {

if (root == NULL) {

return;

}

inOrder(root->left);

printf("%d ", root->data);

inOrder(root->right);

}

|

后序遍历

「后序遍历」:对于树中的任意节点来说,先打印它的左子树,然后再打印它的右子树,最后打印这个节点本身。

跟前两种遍历一样,理解概念之后,我们还是先来看张图。

后序遍历的实现代码:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

|

void postOrder(TreeNode\* root) {

if (root == NULL) {

return;

}

postOrder(root->left);

postOrder(root->right);

printf("%d ", root->data);

}

|

二叉树有三种遍历方式,但都是一样的,只是输出的顺序不一样

接下来还有一种常用而且比较特殊的二叉树:「二叉查找树」

二叉查找树

二叉查找树又叫二叉搜索树,从名字中我们就能够知道,这种树在查找方面一定有过人的优势,事实确实如此,二叉查找树确实是为查找而生的树,但是它不仅仅支持快速查找数据,还支持快速插入、删除一个数据

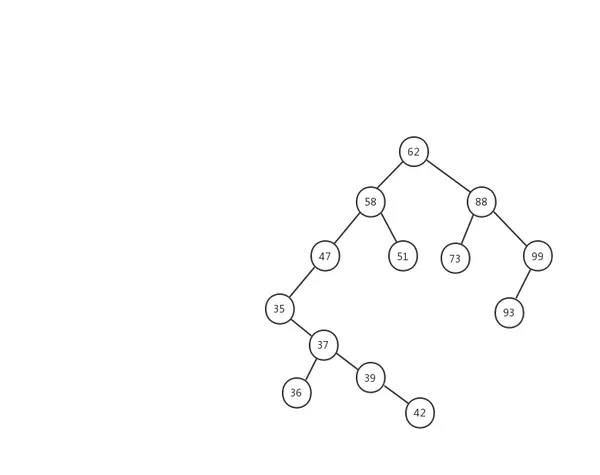

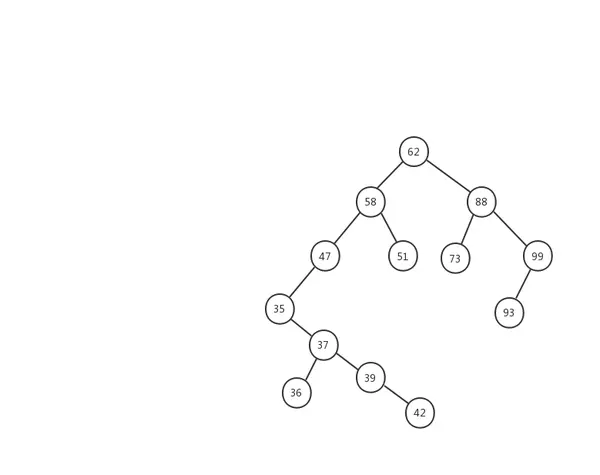

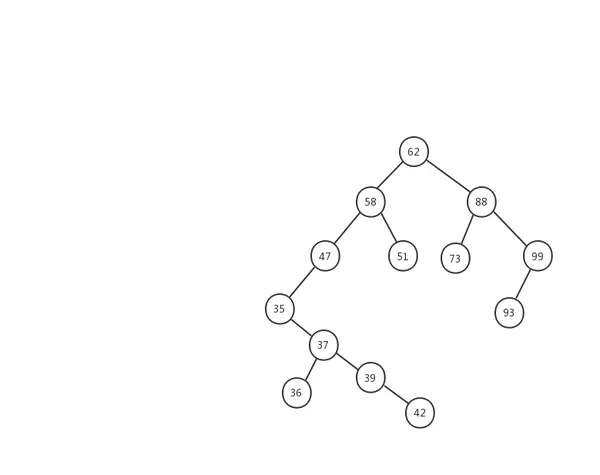

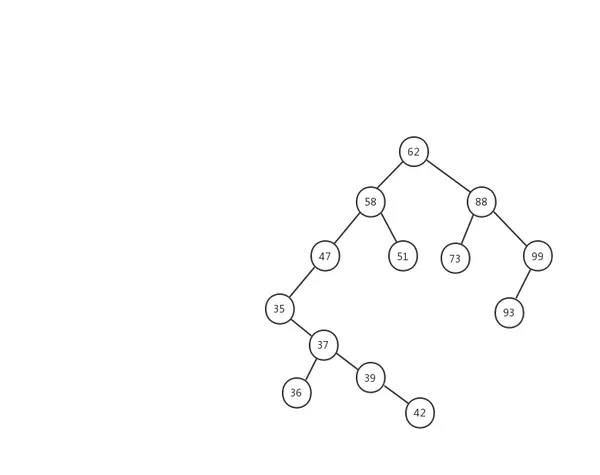

「二叉查找树」:在树中的任意一个节点,其左子树中的每个节点的值,都要小于这个节点的值,而右子树节点的值都大于这个节点的值,下面定义了一颗二叉查找树

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

| 62

/ \

58 88

/ \ / \

47 51 73 99

/ /

35 93

\

37

/ \

36 39

\

42

- 对于任意节点,其左子树中的所有节点值都小于该节点值

- 其右子树中的所有节点值都大于该节点值

- 根节点 `62`:左子树所有节点(58, 47, 35, 37, 36, 39, 42, 51)都小于 62;右子树所有节点(88, 73, 99, 93)都大于 62

- 节点 `58`:左子树(47, 35, 37, 36, 39, 42)都小于 58;右子树(51)大于 58

- 节点 `88`:左子树(73)小于 88;右子树(99, 93)大于 88

|

根据二叉查找树的定义,每棵树的左节点的值要小于这父节点,右节点的值要大于父节点

下面从二叉查找树的查找开始学习二叉查找树

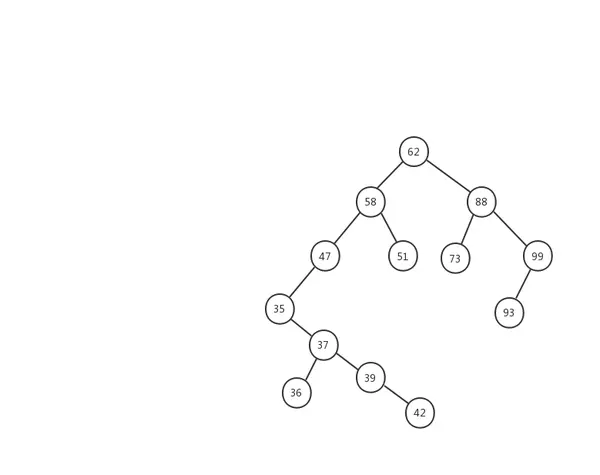

二叉查找树的查找操作

由于二叉查找树的特性,我们需要查找一个数据,先跟跟节点比较,如果值等于跟节点,则返回根节点,如果小于根节点,则必然在左子树这边,只要递归查找左子树就行,如果大于,这在右子树这边,递归右子树即可。这样就能够实现快速查找,因为每次查找都减少了一半的数据,跟二分查找有点相似,快速插入、删除都是居于这个特性实现的。

下面用一幅动态图来加强对二叉查找树查找流程的理解,在上面的这颗二叉查找树中找出值等于 37 的节点:

- 1、先用 37 跟 62 比较,37 < 62 ,在左子树中继续查找

- 2、左子树的节点值为 58,37 < 58 ,继续在左子树中查找

- 3、左子树的节点值为 47,37 < 47,继续在左子树中查找

- 4、左子树的节点值为 35,37 > 35,在右子树中查找

- 5、右子树中的节点值为 37,37 = 37 ,返回该节点

讲完了查找的概念之后,我们一起来看看二叉查找树的查找操作的代码实现

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

|

TreeNode* find(TreeNode* tree, int data) {

TreeNode* current = tree;

while (current != NULL) {

if (data < current->data) {

current = current->left;

}

else if (data > current->data) {

current = current->right;

}

else {

return current;

}

}

return NULL;

}

|

二叉查找树的插入操作

插入跟查找差不多,也是从根节点开始找,如果要插入的数据比节点的数据大,并且节点的右子树为空,就将新数据直接插到右子节点的位置;如果不为空,就再递归遍历右子树,查找插入位置。同理,如果要插入的数据比节点数值小,并且节点的左子树为空,就将新数据插入到左子节点的位置;如果不为空,就再递归遍历左子树,查找插入位置。

假设我们要插入 63 ,我们用一张动态图来看看插入的流程。

- 1、63 > 62 ,在树的右子树继续查找.

- 2、63 < 88 ,在树的左子树继续查找

- 3、63 < 73 ,因为 73 是叶子节点,所以 63 就成为了 73 的左子树。

我们来看看二叉查找树的插入操作实现代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

|

TreeNode* find(TreeNode* tree, int data) {

TreeNode* current = tree;

while (current != NULL) {

if (data < current->data) {

current = current->left;

}

else if (data > current->data) {

current = current->right;

}

else {

return current;

}

}

return NULL;

}

|

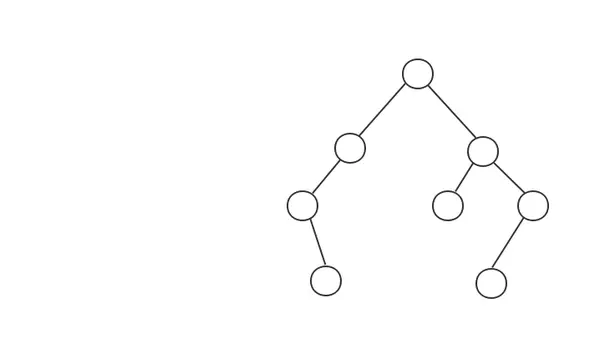

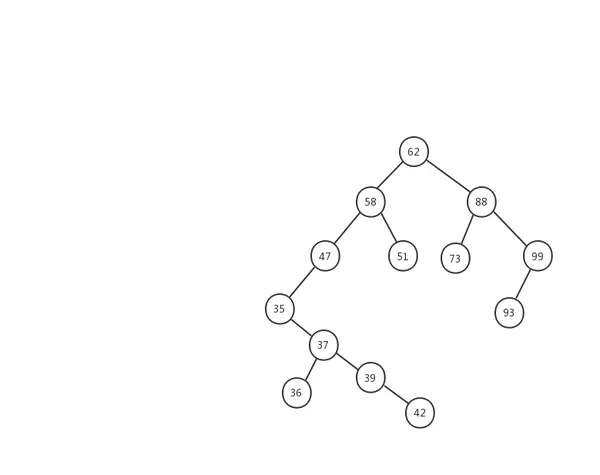

二叉查找树的删除操作

删除的逻辑要比查找和插入复杂一些,删除分一下三种情况:

「第一种情况」:如果要删除的节点没有子节点,我们只需要直接将父节点中,指向要删除节点的指针置为 null。比如图中的删除节点 51。

「第二种情况」:如果要删除的节点只有一个子节点(只有左子节点或者右子节点),我们只需要更新父节点中,指向要删除节点的指针,让它指向要删除节点的子节点就可以了。比如图中的删除节点 35。

「第三种情况」:如果要删除的节点有两个子节点,这就比较复杂了。我们需要找到这个节点的右子树中的最小节点,把它替换到要删除的节点上。然后再删除掉这个最小节点,因为最小节点肯定没有左子节点(如果有左子结点,那就不是最小节点了),所以,我们可以应用上面两条规则来删除这个最小节点。比如图中的删除节点 88

前面两种情况稍微简单一些,第三种情况,我制作了一张动态图,希望能对你有所帮助。

我们来看看二叉查找树的删除操作实现代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

| void delete(TreeNode** tree, int data) {

TreeNode* p = *tree;

TreeNode* pp = NULL;

while (p != NULL && p->data != data) {

pp = p;

if (data > p->data) p = p->right;

else p = p->left;

}

if (p == NULL) return;

if (p->left != NULL && p->right != NULL) {

TreeNode* minP = p->right;

TreeNode* minPP = p;

while (minP->left != NULL) {

minPP = minP;

minP = minP->left;

}

p->data = minP->data;

p = minP;

pp = minPP;

}

TreeNode* child;

if (p->left != NULL) child = p->left;

else if (p->right != NULL) child = p->right;

else child = NULL;

if (pp == NULL) *tree = child;

else if (pp->left == p) pp->left = child;

else pp->right = child;

free(p);

}

|

二叉查找树在极端情况下会退化成链表,例如每个节点都只有一个左节点,这是时间复杂度就变成了 O(n),为了避免这种情况,又出现了一种新的树叫「平衡二叉查找树」,之后再开坑讲

还有个前缀树,之后也会开坑讲一下